My SciELO

Services on Demand

Article

Indicators

Cited by SciELO

Cited by SciELO

Related links

Similars in SciELO

Similars in SciELO

Bookmark

ComCiência

On-line version ISSN 1519-7654

ComCiência no.134 Campinas 2011

ARTIGO

O "fazer o bem sem olhar a quem" e os limites da abordagem antropocêntrica na história das relações homem-animal

Cristiane Amaro da Silveira e Ana Elizabeth Iannini Custódio

Não é preciso ter idade muito avançada para nos lembrarmos do tempo em que se entoavam cantigas infantis do gênero atirei o pau no gato ou se contavam historietas onde animais, geralmente lobos, eram representados como astutos inimigos dos homens – sendo que um dos finais felizes possíveis (e muito esperado!) era o lobo caindo em um poço, por conta das pesadas pedras que o espirituoso herói havia costurado em sua barriga.

Esta visão assimétrica da relação homem-animal, centrada na perspectiva do homem (antropocêntrica), nem sempre foi dominante nas sociedades. Se considerarmos as religiões totêmicas como as formas mais elementares de vida religiosa e moral ou, mesmo, a julgar pelo lugar de destaque ocupado pelos cães e gatos na Antiguidade, veremos que o viés utilitarista e usurpador da nossa relação com os animais não é um a priori transcendental. Ou afinal, porque na Pérsia, Índia e China, os felinos eram pintados ou esculpidos em imagens de poder e liderança? Os egípcios adoravam a deusa Bastet e faziam abundantes as imagens de gatos a caçar, pescar, amamentar e brincar com crianças? E cães tenham sido encontrados enterrados com humanos em posições que sugerem afetividade? Por mais ambivalentes que sejam os indícios, pois qualquer período histórico terá as suas exceções, autores têm responsabilizado o judaísmo e a antiguidade grega, os quais confluem no cristianismo, pela consolidação da cultura ocidental de exploração animal. A concepção do povo hebreu, presente na narrativa bíblica da criação, remete a um homem criado à imagem e semelhança de Deus, incumbido da missão de sujeitar a terra, através do domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se arrastam sobre a terra. Não importa que o Gênesis se refira a um princípio em que ervas e frutas de árvores consistiam na alimentação básica dos seres humanos, pois com a queda (causada por uma mulher e um animal) matar animais passa a ser permitido, de modo que é Deus mesmo que veste Adão e Eva e, daí para frente, os rituais com oferendas de ovelhas ao Senhor se tornam sistemáticos.

O papel do homem como gerente ou lugar-tenente de Deus, que age responsavelmente diante da criação divina, fica, desta forma, em segundo plano. De outro modo, na antiga Grécia, enquanto Platão destacou a posição ereta como um signo de distinção humana, Aristóteles, um defensor ferrenho da escravidão, acreditava que nada na terra fora concebido em vão: as plantas haviam sido criadas para o bem dos animais e esses para o bem dos homens. Com base neste argumento, os seus sucessores chegaram a sugerir que o instinto que trazia os peixes ao litoral em cardumes (...) parece uma sugestão de que eles se destinam ao uso humano. Da conjunção entre essas formas de percepção, o homem, sagrado, uma vez que cópia divina, representa a si como uma espécie de ser anti-natureza, podendo, portanto, lançar mão da criação para benefício próprio: está lançada a visão utilitarista da natureza e dos animais.

Na conquista do Império Romano, e em face do hábito nefasto de jogar cristãos e todo o tipo de fera no Coliseu para o divertimento geral, tratava-se, deste modo, de rever o lugar ocupado pelos usuais lutadores, militares e criminosos, na esfera moral, e não de proibir os jogos com animais. Afinal, como perguntou desdenhosamente São Paulo, no Novo Testamento: Porventura está Deus cuidando dos bois?. A negativa a esta pergunta destronava em definitivo os animais de uma remota posição privilegiada, sendo que, na Idade Média, a Igreja Católica passa a associar animais, como os gatos, às velhas religiões pagãs, considerando-os criaturas das trevas, sendo que os mesmos figuraram como símbolos de traição, sexualidade ou malevolência. Surge uma tradição artística de pintar um gato aos pés de Judas na Santa Ceia e, em muitos quadros de períodos anteriores ao século XVIII, era possível vislumbrar demônios assumindo formas felinas. Aqueles que cometeram o sacrilégio de venerar a natureza ou os animais nesse período foram queimados, vide o caso de Giordano Bruno ou mesmo das profanadas bruxas, que iam para a fogueira junto com os seus bichanos. Neste sentido, pode-se dizer que a desconsideração dos animais na esfera da moral parecia ser a única saída à ideologia cristã; ou, de outro modo, como justificar o sofrimento de seres que sequer haviam cometido o pecado original? Mas a degradação moral dos animais ainda poderia ir mais longe. E foi.

A consolidação do paradigma mecanicista-utilitarista na relação homem-animal

Despojando a natureza de todo encantamento e mistério, o filósofo francês René Descartes passou a denominá-la matéria, tornando-a mais apta ao domínio humano, agora através da ciência e com método. Baseado na bipartição homem/natureza, corpo/alma, bem como na analogia ao mecanicismo do relógio, Descartes vai considerar os animais como seres desprovidos de espírito, bem como de qualquer racionalidade ou sensibilidade. Na sua perspectiva, portanto, o gemido, o uivo ou o grito dos animais não-humanos passava a estar associado à disposição dos seus órgãos, representando meros reflexos externos. E, tal como as badaladas produzidas pela campainha de um relógio de parede ou o som emitido por um instrumento, na visão que se convencionou a posteriori chamar cartesianismo, o animal ignora o sofrimento. Estava lançado, deste modo, o paradigma mecanicista-utilitarista da relação homem-animal. Paradigma este que, além de ensejar a criação de cantigas e fábulas reificadoras da sua hegemonia, também acobertou, sob o seu manto, muita crueldade para com os animais, sendo que ainda hoje somos seus tributários. No período subsequente à Descartes, portanto, as práticas de vivissecção ou intervenção em animais vivos foram institucionalizadas, tornando-se procedimento trivial no âmbito científico. Os animais, amarrados pelos membros, eram abertos, sem anestésicos (pois estes só foram descobertos em 1846), muitas vezes sob os olhares de civis, que pagavam para observar tais tipos de experimentação.

Todavia, já nessa época, delimitavam-se os contornos de um problema moral envolvendo a exploração animal. Robert Boyle (1627-1691) e Robert Hook (1635-1703) declararam perceber o sofrimento intenso dos animais, chegando ao ponto de não desejarem mais repetir os experimentos outrora realizados. Edmund OMeara (1614-1681) argumentou que a agonia à qual os animais eram submetidos por ocasião dos experimentos dariam ensejo a distorções nos resultados a serem observados. Nessa época também, James Ferguson (1710-1776) se tornará o cientista pioneiro na busca de alternativas à utilização de animais em experimentos, uma vez que, ao perceber o sofrimento de um animal utilizado para uma demonstração envolvendo a respiração, adaptará o modelo de um balão como simulador dos pulmões. Inclusive Claude Bernard (1813-1878), famoso fisiologista, também viveu os reveses dessa tensão: ao mesmo tempo em que escreveu o livro que foi considerado a Bíblia dos vivissectores, viu surgir a primeira associação para a defesa de animais de laboratório na França, concomitantemente ao rompimento dos seus laços matrimoniais. A associação foi criada por ninguém mais que a sua ex-esposa, junto com as duas filhas, depois que Bernard utilizou o cachorro de uma das últimas para ministrar aulas.

Na verdade, Voltaire, um típico questionador de dogmas, já havia criticado a perspectiva cartesiana ao indagar como é possível o animal apresentar todo um aparato tão semelhante ao nosso, que é capaz de sentir dor, e simplesmente não sentir? E foi diante da crescente consideração da impossibilidade fisiológica do argumento cartesiano, que os críticos atribuíram exclusivamente à tirania humana a responsabilidade pelo tratamento diferenciado dispensado aos animais. Afinal, como diria o inglês Jeremy Bentham (1748-1832), o qual ficou mundialmente conhecido como o pai do movimento de libertação animal, a questão não é: podem eles raciocinar? Nem: podem eles falar? Mas: podem eles sofrer?. Escrevendo, portanto, em uma época em que a França acabara de libertar os escravos, enquanto em terras inglesas os mesmos continuavam a ser tratados como animais, Bentham associou o desprezo aos animais com o preconceito racial. Por analogia ao racismo, o termo especismo passa a ser cunhado para denotar a tradição de submissão moral dos animais não-humanos em prol dos desejos e necessidades humanas. Outrossim, como bem expressou Henry Salt (1851-1939), herdeiro da causa, o surgimento da crítica anti-especista torna real a possibilidade de os animais não-humanos, assim como aconteceu com os escravos, as mulheres e os homossexuais, emanciparem-se, de modo que "a zombaria de uma geração pode se converter na preocupação da que se lhe segue".

A crítica anti-especista: reforma paradigmática ou subversão da ética das relações homem-animal?

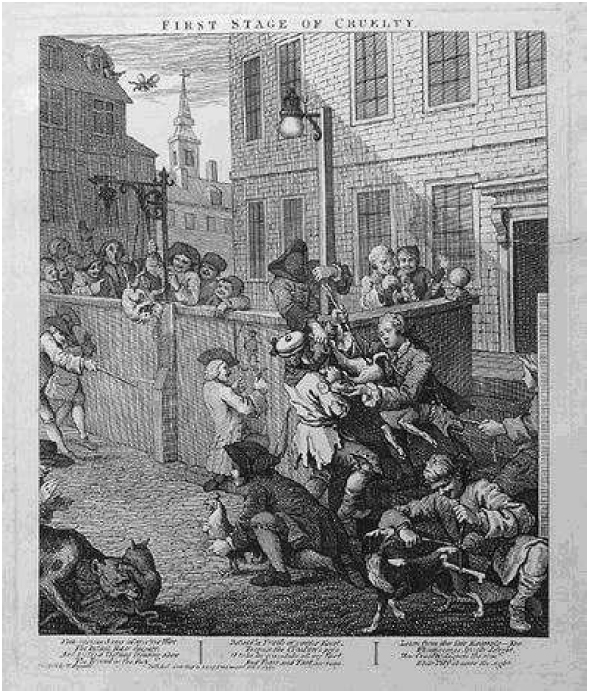

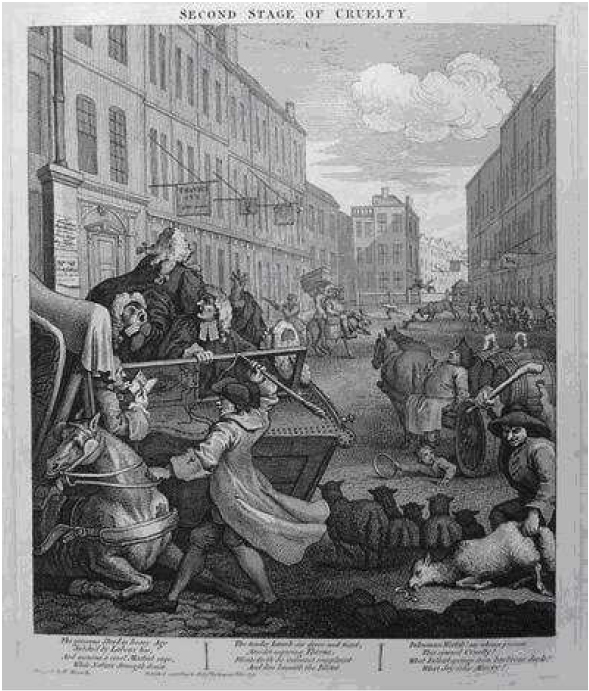

Mas já era de se esperar que o paradigma antropocêntrico reelaborasse o argumento especista. A estratégia inteligente seria fazer concessões para evitar a subversão total de valores. Deu certo. Para Kant (1724-1824), os animais eram seres irracionais e, portanto, inferiores aos humanos. Uma vez que não podiam ser considerados um fim em si mesmo, os animais se tornavam meros meios através dos quais os humanos supriam as suas necessidades. Para ele, nada no animal é relevante, de modo que as nossas obrigações para com eles são apenas obrigações indiretas, direcionadas à humanidade. O estímulo à benevolência para com os animais não-humanos seria, dessa forma, mais uma autodefesa da espécie do que o reconhecimento de valores e direitos de outras espécies. É por isso que as primeiras leis criadas em relação à questão animal (na Inglaterra, em 1822, e na França – Lei Grammont, de 1850) proibiam apenas os maus tratos em público aos animais domésticos, uma vez que o que se percebia como mais grave, na crueldade e nos maus tratos que se infligia aos animais, é que o homem se degrada e perde a sua humanidade ao cometer os mesmos. Em outras palavras, é porque os maus tratos sobre os animais poderiam influenciar, indiretamente, no crescimento da violência dos humanos entre si, que o século XIX observou o surgimento das primeiras leis em proteção dos animais. Todavia, embora ainda nos dias atuais o argumento especista contra a crueldade generalizada encontre força no tecido social, os protetores dos animais objetivavam ir além.

Uma vez que dotados de senciência, isto é, capacidade de sofrer e sentir, os animais deveriam ser considerados sujeitos-de-uma-vida, pelo seu valor intrínseco, não por quaisquer considerações indiretas. O grande ponto de virada nesta história surge, portanto, com o pensamento darwiniano e a sua teoria da evolução. Antes mesmo de publicar a Origem das espécies (1859), Darwin já havia escrito em seu diário: O homem, em sua arrogância, acredita ser uma grande obra, merecedora da intermediação de uma divindade. É mais humilde e, penso eu, mais verdadeiro considerar que foi criado a partir dos animais. Darwin foi cauteloso nas suas revelações e, pode-se dizer, bastante reticente em assumir todas as implicações de sua teoria. De todo modo, o mais importante já havia sido dito: a intuição, as várias emoções e faculdades, tais como o amor, memória, atenção, curiosidade, imitação, razão etc, podem ser encontradas em todos os animais, de modo que as diferenças existentes entre humanos e não-humanos dizem respeito apenas a graus e não à espécie. De certo modo, o pensamento darwiniano acabou colocando em xeque qualquer forma de antropocentrismo; pois, no limite, haveríamos de abandonar a consideração de que somos uma parte especial da criação divina.

Esta mudança de compreensão da relação homem-animal passa a ter, então, o potencial de retirar-nos da posição central do universo, outrora reclamada, situando-nos em posição equivalente a de todas as espécies existentes. Neste sentido, os demais seres não só deixam de existir para fins humanos, como também a descoberta sinaliza para a necessidade de construção de outro paradigma, embasado em uma visão biocêntrica do universo. Certamente, a sociedade contemporânea está muito distante dessa utopia, mas, verdade seja dita, depois de Darwin, a questão animal, que era considerada um tabu no universo acadêmico, passa a ser explorada.

A observação do uso de linguagem, a descoberta de habilidades matemáticas, a revelação da existência de cultura e a confecção e utilização de ferramentas por primatas e chimpanzés, além de uma enorme variedade de habilidades cognitivas complexas possuídas por esses animais, vêm sendo demonstradas pela ciência e tendem a reforçar o pensamento darwiniano.

Ao mesmo tempo, desde o início da década de 1970, o movimento de libertação animal, impulsionado pela reflexão de filósofos, em especial o grupo de Oxford, passa a questionar o status moral dos animais não-humanos ao incorporar o argumento dos casos marginais. Mostrando, portanto, a fragilidade da retórica fundada no conceito de sujeitos paradigmáticos, o qual atribui status moral apenas aos indivíduos possuidores de uma determinada qualidade ou capacidade como, por exemplo, a racionalidade, a teoria dos casos marginais alega que a simples ausência de uma capacidade não desautoriza a existência de status moral. Uma vez que pessoas com retardo mental, bebês e idosos possuem status moral em nossas sociedades, independentemente de possuírem ou não qualidades e/ou capacidades, não considerar os animais não-humanos representaria um puro ato de especismo.

Embora com os avanços, em termos pragmáticos, pode-se dizer que ainda vivemos à sombra do século XIX, quando a benevolência para com os animais ainda os excluía da comunidade moral. Como bem ilustrou Gary Francione, na história de Simon o sádico (1), é usual tributarmos o abuso de animais ao humano perturbado que tortura um cachorro para se divertir, ignorando o fato de que qualquer pessoa que consome qualquer produto de origem animal também está praticando um abuso que não difere daquilo que é feito pelo torturador de cachorro. São mais de 50 bilhões de animais mortos todo ano, no mundo inteiro, só para comida. E não há a menor dúvida de que os alimentos de origem animal envolvem dor, sofrimento e morte em proporções gigantescas. Isto mesmo nas condições de produção o mais "humanitárias" possível – sendo que humanos tratados da mesma forma seriam considerados vítimas de tortura.

Deste modo, embora a compreensão atual da relação homem-animal permita inferir o valor intrínseco dos animais e, portanto, a necessária mudança de paradigma, quem de nós está disposto a parar com o consumo de carne, ovos e leite? Deixar de lado as peles e acessórios de couro? Só utilizar produtos cosméticos, de higiene e limpeza que não foram testados em animais? Ou mesmo, dispensar formas de lazer como a caça, a pesca, o culto aos rodeios, aos zoológicos ou animais de circo? Da decisão pessoal de cada um, dependerá a direção da mudança. Neste ponto, ficam evidentes as diferenças entre os reformadores do sistema ou defensores do bem-estar animal e os verdadeiros arautos do direito dos animais.

Cristiane Amaro da Silveira é engenheira agrônoma, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e líder do Grupo de Pesquisa Zooantropologia do Poder. Email: crisasilveira@yahoo.com.br

Ana Elizabeth Iannini Custódio é zoóloga, professora do Instituto de Biologia da UFU e líder do Grupo de Pesquisa Zooantropologia do Poder. Email: iannini@inbio.ufu.br

Para saber mais:

FERRY, L. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal, o homem. São Paulo: Ensaio, 1994.

PAIXÃO, R. L. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética.189f. Tese de Doutorado. Fundação Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2001.

REGAN, T. Jaulas vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Porto Alegre: Lugano, 2006.

SINGER, P. Libertação animal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

1. A história de Simon o Sádico foi originalmente contada pelo autor no livro Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog? (2000)